湖北日报客户端讯(通讯员王思奇)清晨六点半配资之家公司,荆州区实验小学校食堂的操作间已热气腾腾。厨师长周师傅戴着白色厨师帽,正将刚送达的青菜倒入检测仪器,屏幕上瞬间跳出农残指标:“达标!”一旁的电子屏同步显示着这批青菜的来源——30公里外的绿色蔬菜基地,配送时间、检测报告、供应商资质等一目了然。这是荆州区“数字食堂”监管平台运行的寻常一幕,也是该区校园餐从“忧心餐”变“放心餐”的生动缩影。

近年来,荆州区以“全流程透明、全方位监管、全社会参与”为抓手,通过食堂管理改革、集采集配优化、专项整治攻坚,让校园餐真正成为家长放心、学生爱吃的“良心餐”。如今,全区学校食堂满意度从88.6%跃升至97.8%,投诉量从每年25起降至10起,一套可复制的校园餐治理经验正持续发酵。

数字平台上的 “透明账”:从 “糊涂账”到 “明白账”

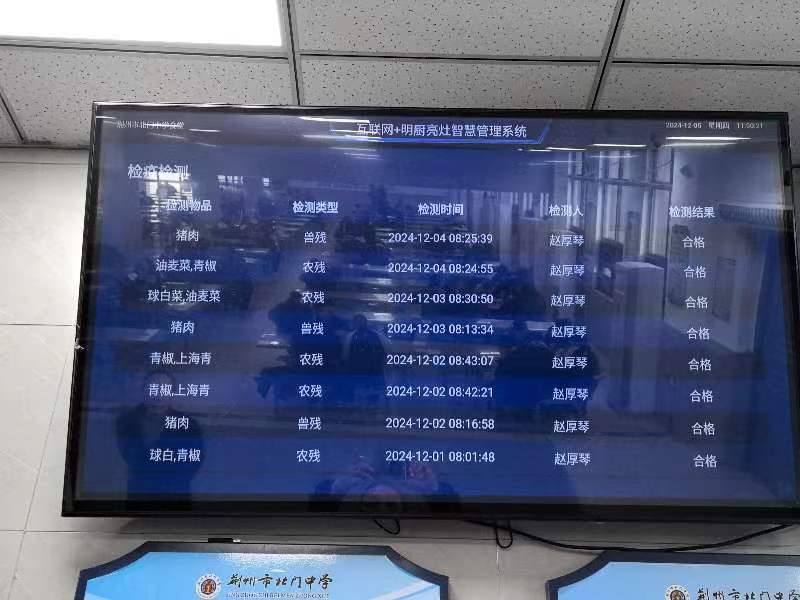

荆州区教育局的“数字食堂”监管中心里,工作人员正滑动鼠标,屏幕上23所学校的食堂后厨实时画面同步切换。“你看这所中学,切配区的刀具颜色分类很规范,红色切肉、蓝色切菜,符合我们的标准。”她指着画面解释,平台已接入食材采购、消费、财务、“明厨亮灶”四大系统,从田间到餐桌全流程可追溯。

就在两年前,校园餐的监管还没这么省心。“那会儿食材来源杂,账本也是手工记,家长总担心钱花得不明不白。”区教育局相关工作人员回忆,2022年推进“四大改革”后,变化翻天覆地:学校在平台下单,配送企业扫码入库,学生刷脸消费,财务数据自动上传。“上周有位家长查孩子的用餐记录,从哪天吃了鱼糕,到鱼糕的供应商资质,一点鼠标全清楚了。”

采访时,恰巧碰到荆州中学家长委员会的张女士在平台上查账。“我家孩子住校,以前总问他吃得怎么样,他说不清楚。现在我每周登录平台,能看到每周菜谱、食材价格,甚至食堂的收支明细。”她翻出手机里的截图,“你看这周五的菜谱,营养师审核过的,有荤有素,盐油糖都标了含量,比家里做饭还讲究。”

集配中心里的 “安全链”:从 “零散采”到 “统一管”

上午八点,荆州区食材集配中心的冷链车正依次出发。工作人员陈师傅掀开其中一辆车的篷布,里面码着整齐的餐盒,每个餐盒外都贴着二维码。“这是给实验小学的早餐,包子、牛奶、鸡蛋,昨晚检测合格才出库的。“他拿起扫码枪一扫,屏幕上立刻显示:“猪肉包,馅料来自XX屠宰场,检测项:瘦肉精(阴性);牛奶,生产日期2025.08.03,保质期7 天……”

这样的“三统一”(统一采购、统一检测、统一配送)机制,彻底改变了过去学校“各自为战”的采购模式。“以前我们学校要找 5 个供应商,今天缺棵白菜,明天少袋面粉,累不说,质量还没保障。”荆州实验小学后勤主任刘老师坦言,现在由区城投公司统一招标的3 家配送企业供货,“每天早上 7 点前准时送到,食材上都带着身份证,验收时扫码就行,省了我们不少事。”

在集配中心的检测室,检测员小林正用试剂检测一批洪湖莲藕。“我们每天要检测 50 多个品类,蔬菜查农残,肉类查瘦肉精,食用油查酸价。”她指着身后的台账本,“去年到现在,累计检测 3 万多批次,不合格的直接退回,绝不会流入学校。”据统计,自集采集配改革以来,全区校园餐食材合格率始终保持在100%。

食堂厨房里的 “民生味”:从 “要我改”到 “我要参与”

周三中午,荆州实验中学的食堂里,年级主任端着餐盘坐在学生中间。“今天的红烧鱼块怎么样?咸不咸?”他夹起一块鱼尝了尝,“我觉得盐可以再少点,下周让厨师调整下。”这是荆州区推行“校长陪餐制“的常态,每位校长每周至少陪餐3 次,记录的意见直接反馈给膳食委员会。

每月最后一个周五的“食堂开放日”,更是家长们的“监督日”。这天,10位家长代表会戴上口罩,走进后厨看操作、查台账、尝菜品。“上次开放日,我们发现有些同学不爱吃胡萝卜,建议做成胡萝卜丸子,这周果然上了,孩子们吃得可香了。”家长代表王女士笑着说,膳食委员会还参与每周菜谱制定,“我看营养师说小学生每天要摄入 12 种食材,我们就盯着菜谱上够不够数。”

初三学生小吴最有发言权:“以前食堂总吃土豆炖白菜,现在每周有鱼有肉,还有我爱吃的荆州鱼糕。上周我妈来开放日,说比家里做的还干净。”

傍晚时分,集配中心的最后一辆冷链车返程,工作人员正在平台上录入当天的配送数据。从数字平台的实时监控到家长手中的监督手册,从厨师长的检测记录到学生餐盘里的热乎饭菜,荆州区用三年时间织就了一张校园餐的“安全网”。校园餐不仅要安全配资之家公司,更要暖心。

道正网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:股票配资公司一起配资网 广西交投资本第二党支部获评“五星级党支部”

- 下一篇:没有了